|

|---|

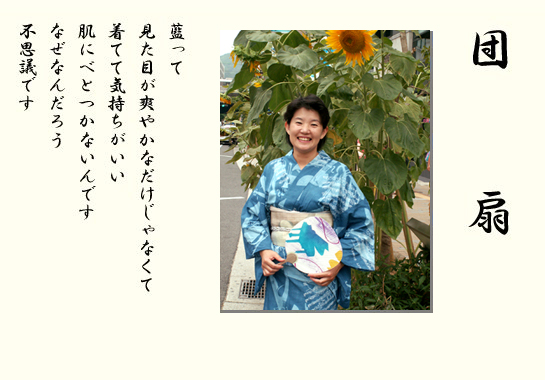

『団扇(うちわ)』 |

|---|

| 扇風機やクーラーのなかった時代、暑さをしのぐ工夫は、「風」。風通しの良い、家屋、衣服、が必要でした。日本家屋、日本の着物、には、風を通す工夫がされていました。しかし、風の通らない「凪」もあり、暑さをしのぐために、風を起こす必要があります。そのための道具が、「扇(おうぎ)」です。「扇」は、人類の歴史と同じぐらい古くから使用されていました。古代エジプトの壁画に描かれ、古代中国の書物に記されています。日本においても、弥生時代の遺跡から発掘されています。 「扇」は、中国の文字である漢字で、門の両側の扉(とびら)が、鳥の羽のようにパタパタひろがる、という意味の漢字です。「扇」の音読み(中国の読み方)は「セン」ですが、訓読み(日本の読み方)は「おうぎ」です。「あおぐ」という意味から来たのでしょうか。「扇」のことを「扇子(センス)」とも言いますが、「扇」の後ろに付いた「子」は助辞で、「扇」を上品に言い換えた言葉です。「金(かね)」を「金子(きんす)」と言い換えるのと同様です。 「団扇(うちわ)」は、読んで字のごとく、「団(まるい)」「扇(おうぎ)」です。「団扇」は元来、中国の言葉で、それを日本人が「うちわ」と読み下したのは、害虫や邪気を打ち払う「打つ羽」が「うちわ」にナマッタ、という説があります。「団扇」の歴史も古いですが、ほぼ現在の形になったのは、室町時代末、といわれています。江戸時代には庶民にも大いに愛好され、「浮世絵」にも美しく描かれています。 扇風機やクーラーの普及した現代にあっても、夏の風物詩として欠かすことの出来ない小道具で、とりわけ「ゆかた」にはお似合いで、全国各地で開催される花火大会では、「団扇」を手に「ゆかた」を着た男女が、真夏の一夜を楽しまれています。 |

|

|---|