|

|---|

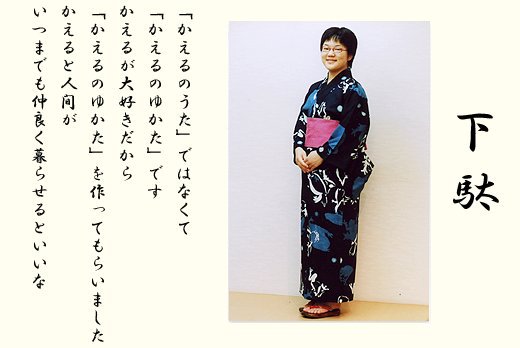

『下駄(げた)』 |

|---|

| 「きもの」にブーツ、「ゆかた」にスニーカー、というのも昨今、無くは無いですが、やはり、「きもの」には草履、「ゆかた」には下駄、が良いようです。 「下駄」の起源は古く、すでに4世紀頃の古墳から出土しています。8世紀頃には、厚歯をくり抜いた連歯下駄と、高歯をはめこんだ差歯下駄が、どちらも楕円形の台、鼻緒の穴が3個、というほとんど現在の下駄と変わらない形で出土しています。「下駄」はおもに庶民の履物で雨天用でした。普段は藁草履か裸足でした。「下駄」が広く普及したのは江戸時代で、元禄の頃には塗り下駄や表打ちの下駄がはかれるようになり、享保頃には僧侶や医師、武士にも下駄が流行し、華美な下駄が流行するに及んで、寛延三年に町人が塗り下駄を使用することが禁じられました。「下駄」が庶民の必需品になったのは明治34年、ペストの流行によって裸足が禁止されてからのことです。 「下駄」は古くは「足駄」と呼ばれ、「下駄」と呼ばれるようになったのは室町時代からのことです。「駄」という字は「のせる」という意味で、「足」を「のせる」ことから「下駄」は「足駄」と呼ばれました。江戸時代、差歯の高い下駄を「足駄」、低い下駄を「下駄」と呼び分けていましたが、その後、「下駄」という呼び方だけが残りました。 |

|

|---|