|

|

|

『藍(あい)』 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 蓼(たで)科の植物。 一年生で高さ50〜70センチ、葉は長楕円形、秋に紅か白の小花をつける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

『すくも』 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藍染は藍の葉や茎を発酵させて出来るすくもから染液をとります。 すくもは寝床と呼ばれる作業場で藍の葉や茎に水を撒き莚をかぶせ、 5〜6日ごとに積み重ね葉藍を切り崩しかきまわし水を注ぐという工程を17〜20回くり返し、 約100日かけて発酵させて作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

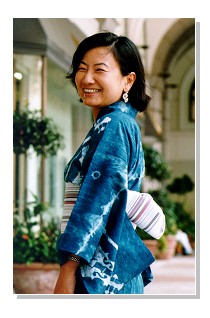

『藍染』 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藍から出来たすくもを染液として布や紙に染めることを藍染といいます。

藍染の方法はすくもを溶解して藍甕(おとなが入れるほど大きな陶製の甕)に入れ、

麩(ふすま)、石灰、灰汁(あく)、水などを加えて加熱し、十分攪拌します。

十日ほどすると藍が発酵し、液の表面に紫金色の膜ができ、

藍花と呼ばれる光沢のある泡がたちます。 この状態を「藍が建つ」といい、その染液に布を浸すと藍が染まるのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

『藍の色』 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藍は一度染めただけではあさい水色にしか染まりません。

何度も藍甕につけて染め重ねることでふかい藍色に染まるのです。 その水色から藍色までの色の濃淡にあわせて色名があります。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|---|