|

|---|

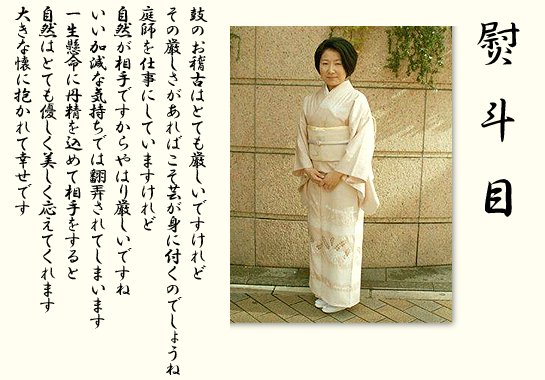

『熨斗目(のしめ)』 |

|---|

| 着物は本来、幅一尺(三十八センチ)、長さ三丈五尺(十三メートル)ほどの細長い布地で出来ています。その生地を、胴や袖に分けて裁って、着物に仕立てます。ですから、小紋染や織物の場合、仕立て上がった着物は、同じ模様が着物のあちこちに散らばっています。これを総模様と呼んでいます。訪問着や振袖、留袖の場合、着物に仕立てあがった状態で、模様が着物全体に絵のように描かれている着物を、絵羽模様と呼びます。 絵羽模様の一つに「熨斗目(のしめ)」があります。熨斗目柄は、着物の裾に模様が横段につながって描かれています。元来は、武士が着用した小袖の柄で、経糸(たていと)に生糸を用い、緯糸(よこいと)に練糸を用いた先染の平織物で、室町時代に始まったといわれています。能装束では、「熨斗目」は男役の衣装で、武人、僧侶、に用いられます。「熨斗目」という言葉の由来は定かではありませんが、本来は平織物の横段柄であったので、平織物の滑らかな風合いから、「伸し目(のしめ)」、と呼ばれるようになったとか、あるいは火伸しの道具である熨斗(アイロンのようなものでしょうか)によって平らにされた絹地という意味だともいわれています。 |

|

|---|