絹織物は、蚕が作る繭から糸を取って織り上げます。蚕が作った繭を、まだ繭の中に蚕がいる間に糸を引き出すと、1個の繭から全長約1500メートルの1本の細い糸が取れます。この糸を何本か縒り合わせたのが「生糸」です。しかし、繭が成虫に孵化して繭を食い破って出たあとの繭からは、全長約1500メートルの糸を引き出すことは出来ません。この繭を「出殻繭」といいます。また、2匹の蚕が一緒に1個の繭を作ることがあります。この繭からも1本の糸を引き出すことが出来ません。この繭は「玉繭」といいます。「生糸」を引き出すことの出来ない「出殻繭」と「玉繭」を総称して「屑繭」といいます。

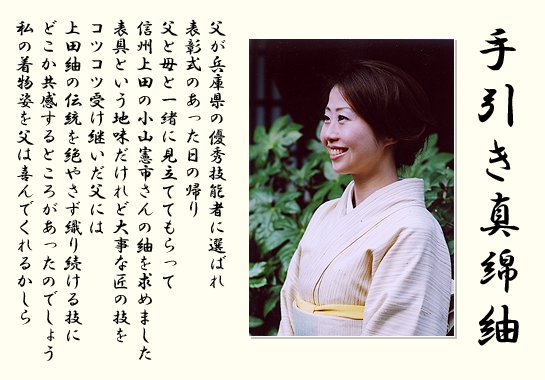

「屑繭」は「生糸」を取ることが出来ない、という意味で本来、商品価値がありませんでした。その「屑繭」をほぐして綿状の「真綿」を作り、その「真綿」から糸状に引き出したのが「手引き真綿糸」です。「手引き真綿糸」は「紬糸」と呼ばれ、その「紬糸」で織り上げたのが「紬」です。通常、「紬」を織る場合、縦糸には「生糸」を用い、横糸に「紬糸」を用います。縦糸に「紬糸」を用いることは技術的に至難なのです。信州上田の小山憲市さんは縦糸にも「手引き真綿糸」を用いることに挑戦され、様々な困難を乗り越えて、織り上げることに成功されました。その「手引き真綿紬」は縦糸にも「手引き真綿糸」を用いることによる独特の柔らかな風合いと色合いがあります。最高の着心地と着姿と言えるでしょう。 |