|

|

|

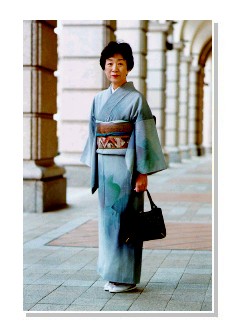

『ろうけつ染』 |

|---|

| 奈良時代「天平の三纈」と呼ばれる染色法がありました。「夾纈(きょうけち)」「絞纈(こうけち)」「臘纈(ろうけち)」です。 「夾纈」は板締め、と呼ばれる手法で同じ模様を彫りこんだ二枚の板で布をはさみ固く締め、彫られた模様の部分に染料を流しこむ、という染色法ですが現在はほとんど使用されていません。「絞纈」は絞り染で現在に至るまでいつの時代にも代表的な染色法です。「臘纈」はろうけつ染で奈良時代以降はほとんど用いられていませんでしたが、大正時代の初めに復活しました。 ろうけつ染はマイクロファックス、パールファックス、パラフィン、木ろうなど多種類の蝋を使い分けて多様な表現を可能にしています。筆や刷毛で蝋を生地に描いていく「ろう描き」、細かくもみ砕いた蝋を生地の上にまく「まきろう」、蝋液の入った竹筒の先に竹ブラシをつけ生地にたたきつける「タタキ」、間びきした刷毛で生地にろうを引く「しけ引き」、また、ろうに亀裂をいれる独特の表現もあります。ろうけつ染はろうと筆で自由な表現が可能ですが意図したとおりの色や柄を表現するには緻密で高度な技術が必要とされます。 |

|

|---|