|

|

|

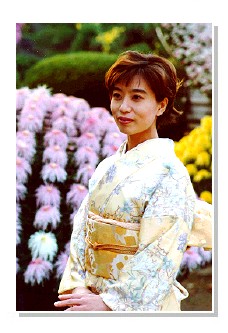

『友禅(ゆうぜん)』 |

|---|

| 戦国乱世が信長、秀吉によって平定され新しい時代の息吹が豪壮華麗な桃山文化を生み出します。南蛮貿易による外国の文物の渡来は、辻が花染、慶長小袖など清新な染織品を創り出しました。 家康の天下統一による泰平の世は庶民にもゆとりと豊かさとをもたらし、人々にはより美しく身を飾ることを求めるようになりました。その美的欲求に応えるべく従来の絞り、繍、箔を主とした染織から、より繊細で巧緻な模様を染めだす技法が生み出されました。 それは南蛮貿易によって日本に渡来した「更紗」のローケツ染に防染の技術を学び、蝋のかわりにモチ米でつくった糊をつかうという日本独自の技法をつくりあげたのです。 元禄時代、経済力をつけた町人に対して幕府がたびたび奢侈禁止令を出し、金糸縫や鹿の子絞りを禁じたことは、新しく生れた模様染を広く流行させることとなりました。 人々は競いあってより新しい、より美しい柄を求め、その求めに応じて雛形本「御ひいながた」という小袖の柄見本帳が次々に刊行されました。当時、扇絵師として高名を馳せた宮崎友禅斎は扇絵で学んだ斬新な図案を小袖に描き、多くの「友禅ひいながた」を刊行その優美な意匠は広く人々の好むところとなり、いつしか糊防染による模様染は友禅と呼ばれるようになりました。 |

|

|---|