|

|

|

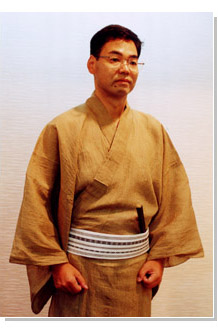

『麻』 |

|---|

| 麻の歴史 麻は、人類が繊維を得るために最初に栽培した植物のひとつで、エジプトでは紀元前一万年頃にはすでにリネンが栽培され、紀元前五千年には衣服に用いられていました。 日本では現存最古のものは縄文早期の生活賦としての麻で、弥生時代になると、ラミーが上流階級、大麻が一般民衆に使われ始めました。 やがて中世になるとラミーは上布、縮、晒布、などと呼称され民衆の間に広まりました。 鎧、冑の裏地には通気性が良く、汚れや汗に強い事から麻布が使われ、絹のおよそ二倍(ラミーは天然繊維の中で最高)というその強度から、矢を通さない必要のあった陣幕は絶対に麻でなければなりませんでした。 麻の熱伝導性は、繊維のなかで最も優れており、熱遮断性が小さい事とあいまって冷涼感のひとつの要素となっています。 麻繊維の断面には中空孔がありこの孔に水分を含んだり発散したりしています。また水分発散時には孔が縮まるため、常にさらりとしており通気性も良いのです。 絹の長い繊維「フィラメント」に対し麻は「ステープル」という短い繊維を集めて紡いだ紡績糸「スパンヤーン」で、一つ一つのステープルは大変緻密な構造をもっています。 このステープルに光が乱反射して、清涼感とシャリ感がありながら懐かしいぬくもりを感じさせる、そんな麻独特の光沢と手ざわり感を生みだしています。 また、洗濯によって汚れが落ちやすく、柔らかさがすすみ、感触がさらによくなり、手になじむようになるのです。緻密な繊維構造のため、ケバもたちません。 |

|

|---|