|

|

|

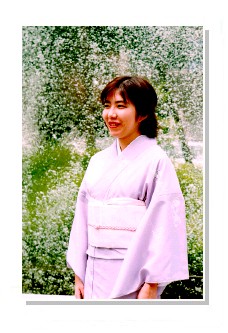

『絽(ろ)』 |

|---|

江戸時代、友禅染という絵模様を染める技法が生まれると、夏の着物にも華やかな絵模様を描きたいという要望がおきました。しかし「紗」の生地には隙間がありすぎ模様が綺麗に描けません。そこで考案されたのが「絽」です。「紗」が緯糸一本ずつに経糸が捩れてゆくのに対して「絽」は緯糸三本、あるいは五本ごとに経糸が捩れてゆく織り方です。緯糸三本、もしくは五本が通常の平織りで織られる分「絽」は「紗」に比べて平面性があり、絵模様が充分表現可能になりました。 江戸時代、友禅染という絵模様を染める技法が生まれると、夏の着物にも華やかな絵模様を描きたいという要望がおきました。しかし「紗」の生地には隙間がありすぎ模様が綺麗に描けません。そこで考案されたのが「絽」です。「紗」が緯糸一本ずつに経糸が捩れてゆくのに対して「絽」は緯糸三本、あるいは五本ごとに経糸が捩れてゆく織り方です。緯糸三本、もしくは五本が通常の平織りで織られる分「絽」は「紗」に比べて平面性があり、絵模様が充分表現可能になりました。「絽」という名称は生地の見た目の印象をそのまま字にしたという説があります。 |

|

|---|