|

|

|

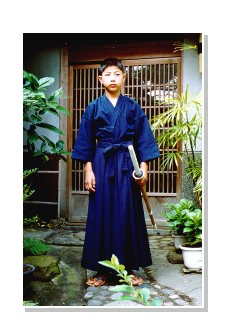

『袴(はかま)』 |

|---|

| 袴の歴史は古く、古墳時代に遡ります。埴輪(はにわ)に見られるように衣服は上下二部に分かれ、男子はズボンのような二股になった袴(はかま)をはいていました。飛鳥・奈良時代には隋・唐の大陸文化の影響を受け上衣の丈が長くなりましたが下衣には袴を着用していました。武家の時代になって上衣を袴の下に着込む水干(すいかん)や直垂(ひたたれ)のような上下(かみしも)形式が公服となり袴の重要性が増しました。江戸時代には裃(かみしも)の袴以外に馬乗袴とか野袴というように目的に応じてさまざまな袴が生れました。現在でも股の分かれていない行燈(あんどん)袴や股の分かれた馬乗袴、仕舞を舞うときの仕舞袴、剣道袴、女学生が卒業式で着用する女袴など広く愛用されています。 |

|

|---|