|

|

|

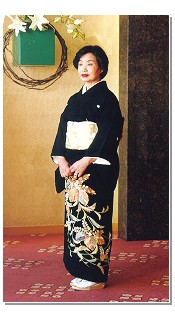

『留袖(とめそで)』 |

|---|

| 現在女性のきものは袖の振り(袖の内側)があいていますが江戸時代の初め頃は、男女を問わず一定の年齢に達すると袖の振りを縫いとめました。この振りを留めた袖が留袖でした。 しかし、女性の着る小袖の帯幅が広くなるにしたがって、振りを縫った袖では具合が悪く、また袖丈も長くなったため結婚した女性も振りをあけるようになりました。未婚、既婚の区別は、袖丈の長さによって表されるようになり、娘時代は袖の長い振袖、嫁入り後は袖を短く留めた留袖を着るようになりました。 現在留袖は黒の地に裾だけ模様が描かれていますが、この裾模様を江戸褄(えどづま)模様とも呼びます。きものの模様は、江戸時代前期寛文の頃は肩のほうに模様の重点が置かれ、上から下に柄が流れるように描かれていましたが、元禄の頃から裾のほうへ模様の重点が移ってゆきました。肩から裾へ模様が移っていったのは帯の幅が次第に広くなり、帯結びの位置が後ろになって帯の役割が大きくなったためです。また身丈を長く仕立てて裾をひいて着る着方が一般化したことも裾模様を生んだ理由でした。裾模様はその後きものの後ろより正面、上前の部分に柄のポイントが移り現在のような柄付けになりました。 |

|

|---|