|

|

|

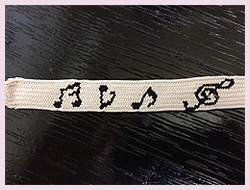

| 着物を着る際、最後に使うもので、着物を着るのに欠かせないもの、それは帯締めです。最後に締める帯締めは着姿の「画竜点睛」とも言えるほど、小さいながらとても重要なもの。その帯締めの最高峰ともいわれるのが「伊賀組紐」です。

奈良時代ごろより始まり、武具や仏具の紐として伝統を受け継ぎ、現在は帯締めの重要な産地である伊賀。中でも手で組まれたものは最高級品といわれます。高度な組技術による精緻な模様、豊かな色彩、そして何より、吸い付くような締め心地が愛好者の心を捉えるのです。 伊賀組紐の伝統を受け継ぎ、手組みにこだわったものづくりを続けておられるのが、この度弊店で個展を開催させていただく「藤岡組紐店」です。弊店とのご縁は2年前。ある催し会場で、藤岡組紐店4代目の藤岡ひろはる潤全さんとの出会いがきっかけでした。組紐の実演をしながら作品を説明してくださった藤岡さんの誠実そうなお人柄と、たしかなものづくりの技術に感銘を受け、ぜひ弊店でもご紹介させていただきたいと、ずっと願っておりました。そしてこの度、念願かなって弊店で個展を開催させていただくことになったのです。  昨年9月、藤岡組紐店の手仕事を拝見させていただくため、三重県の伊賀へ伺いました。伊賀は京都、奈良、伊勢を繋ぐ街道の要衝として古くから栄えた城下町で、松尾芭蕉生誕の地としても知られています。小京都とも呼ばれ、古き良き日本の面影を残す街です。近鉄伊賀線のレトロな電車に揺られ、最寄駅の広小路に降りると、藤岡潤全さんと奥様のかほりさんが着物姿で迎えてくださいました。 昨年9月、藤岡組紐店の手仕事を拝見させていただくため、三重県の伊賀へ伺いました。伊賀は京都、奈良、伊勢を繋ぐ街道の要衝として古くから栄えた城下町で、松尾芭蕉生誕の地としても知られています。小京都とも呼ばれ、古き良き日本の面影を残す街です。近鉄伊賀線のレトロな電車に揺られ、最寄駅の広小路に降りると、藤岡潤全さんと奥様のかほりさんが着物姿で迎えてくださいました。駅から程近い藤岡組紐店のギャラリーで、皆さんが出迎えてくださいました。藤岡組紐店は家族4人。潤全さんのお母様、恵子さんが、実際に組むところを実演してくださいました。 手組紐にはいくつかの種類があり、使う台も違います。藤岡組紐店では高台という台での制作を主にしています。高台は組紐の台の中では最も大きいもので、50玉以上もの糸を操ることができます。それを1本1本操りながら組むことで、精緻な文様を描くことができるのです。台の前にはメモのようなものがあり、恵子さんは時折それを見ながら組んでいます。「綾書き」という、組み方の指示書です。細かなものになると、文字なども表現することができるのだそう。ヘラで打ち込むことで、組紐の密度を高くしていきます。ヘラ打ちの加減は帯締めの締め心地にも大きく影響します。機械にはできない繊細な手加減が、手組紐の味となります。伝統工芸士でもある恵子さんの見事な手さばきに、しばし見惚れてしまいました。  「実は私、コーラスをやっていました。音符のデザインはいつか作ってみたいと思っていたんです」  それから1ヶ月ほどたったころ、早速藤岡さんからサンプルの図案が届きました。「すこし手書き風に崩したほうが、やさしい雰囲気になって良いと思います」という藤岡さんのご意見どおり、やわらかなタッチが素敵な帯締め。配色は一緒に選ばせていただき、5色の音符柄帯締めが誕生しました。「こんな帯締めをずっと探していた」と思っていただけるような、素敵な帯締めができたと思います。 それから1ヶ月ほどたったころ、早速藤岡さんからサンプルの図案が届きました。「すこし手書き風に崩したほうが、やさしい雰囲気になって良いと思います」という藤岡さんのご意見どおり、やわらかなタッチが素敵な帯締め。配色は一緒に選ばせていただき、5色の音符柄帯締めが誕生しました。「こんな帯締めをずっと探していた」と思っていただけるような、素敵な帯締めができたと思います。この度の個展では藤岡潤全さんが2月21日(土)、22日(日)、28日(土)、3月1日(日)の4日間、弊店で組紐の実演をしてくださいます。潤全さんの楽しいトークと一緒に、高台による組紐作りの技をお近くでぜひご覧ください。 皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。 三木 弦 |

|

||||||||||||||

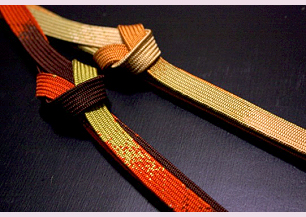

| 礼装にも向く定番のものから、新素材を使った新感覚のオシャレ帯〆、帯留と合せてコーディネートしたい三分紐、四分紐まで、バリエーション豊かに取り揃えました。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| フワフワのモール糸を組み込んだ新感覚のオシャレ帯〆「モケモケ」 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||

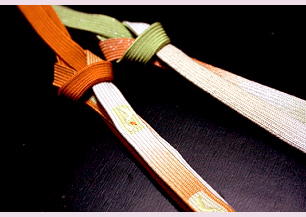

| 一本一本手で組まれた帯〆はコシがあり、着こなしを引き締めてくれます。

少し崩した可愛い音符のデザインで、コーディネートに楽しいアクセントを。

色はネイビー、橙、臙脂、ピンク、緑の5配色です。 \32,400- |

||||||||||

|

||||||||||

|

|---|