|

|

|---|---|

|

| 六月の末、僕は夜行フェリーに乗り、大分へ向かいました。京都の広河原から出身地の大分へ戻って、藍染の工房をされている芳賀信幸さんにお会いするためです。台風の接近が心配されましたが前日に温帯低気圧に変わり、穏やかな船旅でした。

翌早朝、大分港に着くと、芳賀信幸さんが迎えてくださいました。芳賀さんと弊店のご縁はかれこれ一八年になります。音楽をモチーフにした弊店オリジナルの商品を長年にわたり奥様の文代さんと共に制作していただいて、現在もその商品は大人気です。現在、信幸さんは、地元大分の工房兼ギャラリーで制作活動をされています。今回は、本藍染めの体験を手ほどきしていただきました。 日本の藍染の歴史は奈良時代まで遡り、ジャパン・ブルー といわれるほど日本人に愛された染色技法です。江戸時代には木綿が普及し、木綿との相性が良い藍染も高度な産業となり全国に普及しました。しかし明治時代にインド藍が輸入され、さらにその後化学合成のインディゴ染料が輸入されるようになると、日本の藍染は急激に衰退しました。 藍染といっても世界中に様々な材料、技法による藍染がありますが、日本の藍染めは、独自の技法が発達しました。原料は蓼藍(タデアイ)という一年草の植物です。まずはこの蓼藍を乾燥させ、数ヶ月かけて発酵させて「すくも」という藍染の原料を作ります。この「すくも」を更に藍瓶の中で発酵させて染色します。多くの草木染が原料の植物などから色素を煮出して染色するのに対し、藍の色素は水溶性ではないため、発酵という複雑な工程を経ることで染色可能にするのです。また「すくも」という状態で保存ができるので、四季のある日本でも、藍は、一年中染色が可能になりました。

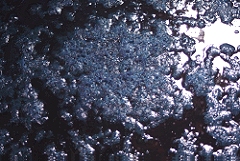

絞り終わった白生地を藍瓶に投入します。染液の表面に浮かぶ泡は「藍の華」とよばれます。微生物の活動が盛んで発酵がしっかり進んでいることを示す目印です。藍瓶からは独特のツンとした臭いが立ち昇ります。生地を染液につけると、最初は緑色になります。これを外に出し、空気に触れさせると、緑色が見る見るうちに藍色に変色します。空気中の酸素と色素が還元反応を起こし、藍が発色するのです。染液に浸して空気に触れさせることを何度も繰り返すと、次第に藍の色が深まっていきます。余分な色素と不純物を洗い落として乾かし、絞りの糸を取ると藍染スカーフの完成です。

その昔、日本人が当たり前のように触れていた藍。深い海の色のような藍、はるかな空の色のような藍、当たり前のように本物の色にあふれていた時代。はたして私たちは豊かになったのかどうか。芳賀さんは、本物の藍だけがもつ純粋な色を、誠実に表現しようと、藍との対話を続けておられるのだ、と思いました。 弊店で藍染Tシャツをお買い求め頂いた方の誰もが、その肌触りの良さに驚かれます。藍の成分にコーティングされた木綿の優しい肌触り。きっとその昔は多くの日本人が包まれていたであろう藍の色。ぜひ、本物に触れてみていただきたいのです。なぜ日本人が藍を愛してきたのか。 藍の賛歌、人と自然の営みの賛歌、大地の恵みの賛歌・・・愛の賛歌。 |

||||||

| 三木 弦 | ||||||

|