去る七月二九日から八月二日にかけて、僕は京都の嵐山へ通っていました。本友禅染作家、木戸源生さんに友禅染を教えていただくためです。木戸さんはこれまでにも弊店で何度も作品をご紹介させていただき、またお客様の別誂えでも大変すばらしいものを何度もお作りいただきました。今回工房へ通わせていただいたのは、実際に友禅染を教えていただく中で、友禅染の過程や、ものづくりに対する木戸さんの姿勢を間近で体験したいと思ったからでした。

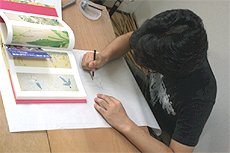

最初はスケッチの練習です。机の上に花が活けてあり、これを様々な角度からスケッチします。普段何気なく見ている花ですが、こうやってじっくり見てみると、花の形や葉のつき方など、色々な発見があります。普段人は目に見えるもの全てを見ているようで、実は見たいものだけを選別して主観的に見ているそうです。それに対してスケッチという作業は、主観を排してモノのカタチをありのまま認識する作業のように思います。木戸さんのスケッチブックを見せていただくと、そこには様々な草木や動物などが無数にスケッチされていました。主観のない素材を手に入れ、自在に捉えられるようになって初めてそこに作家としてのアイデンティティーを投入できるのです。

原田さんに手解きをうけました。 |

スケッチができると、そこからデザインを起こします。見たままの花をそのまま着物の柄にはできません。着物の柄には着物の柄として美しく見えるカタチがあるからです。スケッチの輪郭を写しながら、余分なものを除いて整理していきます。このデザインが後に糸目友禅の線になります。

紙にデザインが描けたら、それを生地に写します。生地は紙より伸縮性があり、また凹凸もあるのであまり描きやすくはありません。生地に描くときは青花という植物の汁を使います。これは水にすぐ溶けるので、最後に洗うと奇麗になくなります。

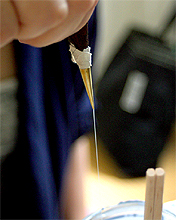

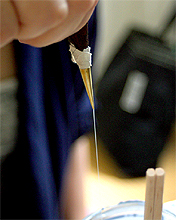

生地に下絵が描けたら、いよいよ糸目糊を施します。友禅の特徴の一つである、白く細い輪郭の線は糸目糊の線です。この糸目糊が防波堤のように染料の滲みを防ぎ、柄を鮮やかに描くことができるのです。

糸目糊を施すのは、ケーキのデコレーションで、ホイップクリームを搾り出す道具を限りなく細くしたようなものです。渋紙に先金の付いた道具に糊を入れ、しぼり出して線を引きます。細い線を均一に引くことは簡単ではなく、しぼる力や線を引く速度にムラがあると太くなったり細くなったりしてしまいます。真直ぐな線や奇麗なカーブを描くのは特に難しく、少しでもためらうと描けません。木戸さんの作品には、良く線だけで描いたものがおありなのですが、「真直ぐな線を描くのに迷いとかためらいを感じることはありますか」と木戸さんにお尋ねすると、「そういうことを感じていると絶対に描けません。迷い無く一本の線を描けるように訓練と経験を重ねていくんです」とのこと。一本の線にも長年の努力が詰まっているのです。 糸目糊を施すのは、ケーキのデコレーションで、ホイップクリームを搾り出す道具を限りなく細くしたようなものです。渋紙に先金の付いた道具に糊を入れ、しぼり出して線を引きます。細い線を均一に引くことは簡単ではなく、しぼる力や線を引く速度にムラがあると太くなったり細くなったりしてしまいます。真直ぐな線や奇麗なカーブを描くのは特に難しく、少しでもためらうと描けません。木戸さんの作品には、良く線だけで描いたものがおありなのですが、「真直ぐな線を描くのに迷いとかためらいを感じることはありますか」と木戸さんにお尋ねすると、「そういうことを感じていると絶対に描けません。迷い無く一本の線を描けるように訓練と経験を重ねていくんです」とのこと。一本の線にも長年の努力が詰まっているのです。

糸目糊が描けたら、柄の中を染めていきます。色選びもセンスが問われるところですが、今回は木戸さんが用意してくださいました。塗り方にムラがあると色の濃淡になってしまうので、均等に塗るように心がけます。刷毛を使ってグラデーションを付けると、季節の移ろいが感じられるような雰囲気になりました。 |

糸目糊を施すのは、ケーキのデコレーションで、ホイップクリームを搾り出す道具を限りなく細くしたようなものです。渋紙に先金の付いた道具に糊を入れ、しぼり出して線を引きます。細い線を均一に引くことは簡単ではなく、しぼる力や線を引く速度にムラがあると太くなったり細くなったりしてしまいます。真直ぐな線や奇麗なカーブを描くのは特に難しく、少しでもためらうと描けません。木戸さんの作品には、良く線だけで描いたものがおありなのですが、「真直ぐな線を描くのに迷いとかためらいを感じることはありますか」と木戸さんにお尋ねすると、「そういうことを感じていると絶対に描けません。迷い無く一本の線を描けるように訓練と経験を重ねていくんです」とのこと。一本の線にも長年の努力が詰まっているのです。

糸目糊を施すのは、ケーキのデコレーションで、ホイップクリームを搾り出す道具を限りなく細くしたようなものです。渋紙に先金の付いた道具に糊を入れ、しぼり出して線を引きます。細い線を均一に引くことは簡単ではなく、しぼる力や線を引く速度にムラがあると太くなったり細くなったりしてしまいます。真直ぐな線や奇麗なカーブを描くのは特に難しく、少しでもためらうと描けません。木戸さんの作品には、良く線だけで描いたものがおありなのですが、「真直ぐな線を描くのに迷いとかためらいを感じることはありますか」と木戸さんにお尋ねすると、「そういうことを感じていると絶対に描けません。迷い無く一本の線を描けるように訓練と経験を重ねていくんです」とのこと。一本の線にも長年の努力が詰まっているのです。