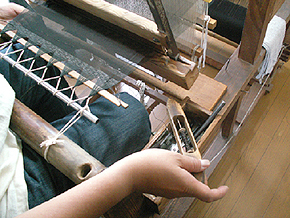

| 去る八月二七日、関絹織物の工房を訪ねました。鹿児島は晴天で、桜島もくっきり見えました。鹿児島市内を走る路面電車に添って車を走らせた先に、関絹織物の工房はありました。工房に着くと、まだ朝一〇時にもなっていないのに機の音が聞こえてきました。それも「ドンッドンッ」というたくましい音です。本当の機織りは、鶴の恩返しの「カラットン、カラットン」のようにたおやかなものではないのだななどと考えていたら、関 健二郎さんが出迎えてくださいました。 早速工房内を案内していただきました。一階は糸繰り場、二階は機場になっていました。関さんは「触ってみてください」と、白い糸の束を触らせてくれました。糸はスベスベで、握るとキュッキュッという衣擦れのような音がします。いい手触りだなと思いました。しかし関さんは「これは大島の糸の手触りではないんです」と言って、黒い糸の束を触らせてくれました。こちらはしっとりというか、ヌメリのあるような手触りで、握っても音がしません。指が糸の中に沈み込むような感触でした。「これが本当の大島の糸です。大島の糸は、泥の中で何度も揉んでやわらかい糸になります」と関さんは話してくれました。大島紬の特徴の一つは泥染めという染色方ですが、泥染めは色を染めるだけでなく糸自体をやわらかくします。これが大島紬独特の、ヌメリのあるような手触りと光沢を出しているのですが、裏を返せば糸を痛めているということになります。そのため、泥染めに耐えられる上質の糸でなければ大島紬は作れないのだそうです。「うちの生地が一番いいと思って作っている」と、関さんは自信をもって言い切っていました。 二階では二人の織子さんが機を織っていました。何段か織っては丁寧に絣を合わせていました。「整径したばかりのものがありますので、少し織ってみましょう」と言って、関さん自ら機に座られました。縦糸の張り具合をチェックして、手早く二、三回織ると、縦糸の一本を取って掛けなおしました。「こうやって最初のうちに修正しないと、最後まで上手くいかないのです」そう言って関さんは丁寧に糸を調整していました。 |

|||

|

|

||

|---|---|---|---|

|

|||